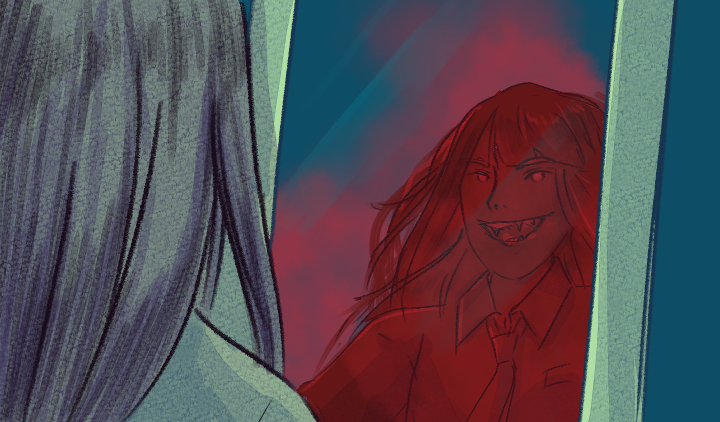

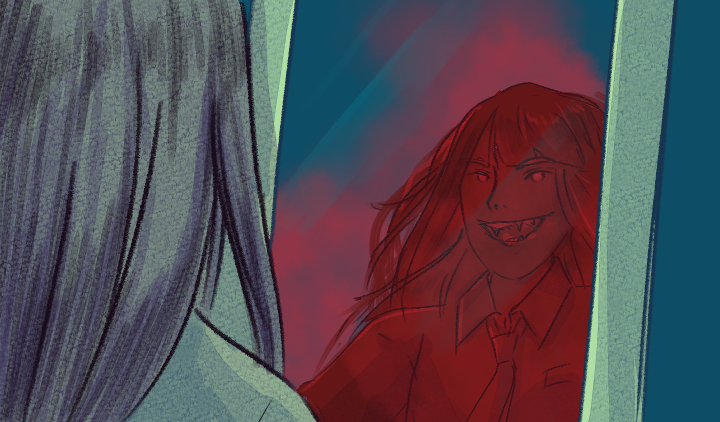

Arum memandang dirinya melalui cermin | ilustrasi: Hipwee via www.hipwee.com

Sialnya aku tidak bisa mengendalikan tubuhku yang mulai bergerak ke arah Santi dan mengarahkan kedua lenganku untuk mencekiknya.

“A—Arum! Sadar, Rum!” ucap Santi dengan suara yang terbata-bata.

Aku ingin berhenti, tetapi seluruh tubuhku seolah punya kuasa bergerak sendiri. Entah dari mana tubuhku bisa mendapat tenaga untuk mencekik dan mengangkat tubuh Santi setinggi itu hingga wajahnya mulai membiru. Berkali-kali aku berusaha melepaskan tanganku, sampai habis tenagaku untuk mengirim pesan agar tanganku berhenti melakukan ini, tetapi setan di dalam diriku inilah yang menang. Aku tidak tahu harus berbuat apa, Santi mulai terlihat lemas dan tidak berdaya.

“Arum!”

Sebuah sentakan keras menerjang tubuhku, seketika membuatku terjatuh dan Santi pun terlepas dari cengkeramanku.

“Itu tadi apa, Rum?” tanya Guntur yang tidak mengerti dengan situasi ini.

Aku berusaha menjawab, tetapi hanya geraman makhluk itu yang keluar dari tubuhku. Guntur segera memusatkan mata batinnya dan menemukan sesosok makhluk yang berada di dalam tubuhku.

“Nggak, nggak mungkin makhluk itu bisa ada di sana!” ucap Guntur yang tidak percaya.

Ia membacakan doa-doa yang biasa digunakan untuk mengusir roh dari tubuh manusia. Sayangnya, itu sama sekali tidak berguna. Sebaliknya wajahku mulai tersenyum dengan mata yang terus melotot ke arah Guntur.

“Percuma, anak ini yang memasukanku ke tubuhnya secara sukarela. Dia sendiri yang menyerahan tubuhnya.” Suara yang terdengar sangat berat dengan geraman yang mengerikan muncul dari tubuhku.

“Arum, kamu ngelakuin itu buat nyelamatin aku, ‘kan?” tanya Guntur, yang sepertinya baru bisa meraba situasi dan memahami bahwa ini ada hubungannya dengan penculikan yang kami alami sebelumnya.

Aku tidak mampu menjawab. Wajah Guntur yang merasa sangat bersalah membuatku ingin menangis sejadi-jadinya. Namun, yang terlihat di wajahku hanyalah ekspresi genderuwo hitam yang mengambil alih tubuhku.

Guntur dengan hati-hati berusaha mendekatiku, tetapi makhluk yang ada di tubuhku berusaha menyerang Guntur dengan mencakar lehernya. Guntur tidak mundur. Ia justru terus maju ke arah tubuhku. Tak sedikit bekas luka di tubuh Guntur. Namun, saat ia semakin dekat, aku menerjang dan menggigit bahunya. Guntur masih tidak bergerak. Sebaliknya, ia merangkulkan lenganya di pinggangku dan menahan rasa sakitnya.

Seandainya ia tahu dibalik semua amukan tubuhku yang dikendalikan. Di sini aku menangis tanpa henti melihat kejadian itu.

“Pergi! Kembalikan kesadaran Arum!”

Rupanya tangan Guntur mencoba mengambil bungkusan garam yang ada di kantong rok seragamku dan menaburkan sambil membacakan doa. Begitu garam itu menyentuh tubuhku, seketika aku kembali merasa lemas. Perlahan aku mulai bisa menggerakkan tanganku sendiri. Makhluk di dalam tubuhku terasa meronta-ronta, tetapi kekuatannya sudah jauh berkurang dibandingkan tadi.

Guntur dengan hati-hati mengecek kesadaranku dan memastikan bahwa aku sudah bisa berjalan.

“Santi, Maafin Arum, ya? Tolong jangan ceritakan ini ke siapa pun,” ucap Guntur yang sambil berusaha memapah tubuhku.

“I—Iya, Guntur, tenang aja. Kalian udah pernah nolongin aku, nggak mungkin aku ceritain ini ke orang lain,” ucap Santi dengan suara yang gemetar.

“Terima kasih.”

Aku sudah kembali mendapatkan kesadaranku, tetapi entah aku masih belum bisa berbicara. Seluruh tubuhku masih terasa lemas. Air mata ini tidak mau berhenti menetes hingga aku terus menundukan wajahku tak mampu menatap wajah Guntur.

***

“Bocah guoblokk!!” Terdengar suara Eyang dari luar kamar bangunan tua yang sudah sangat kukenal ini.

“Kamu sudah berjanji mau melindungi cucuku! Sekarang kenapa kamu membawa dia ke sini dengan keadaan seperti ini?”

Aku tahu dengan jelas kejadian yang terjadi di luar kamar ini. Samar-samar aku mengingat saat kecil dulu sewaktu Eyang memarahi Guntur yang sedang malas latihan. Bedanya dulu Guntur masih sering melawan dan bertingkah seenaknya, sedangkan sekarang, Guntur terdengar tak berdaya.

“Guntur yang salah Eyang, Guntur akan terima konsekuensinya.” Terdengar Guntur berbicara dengan suara yang lirih.

“Kamu tahu apa yang terjadi?” tanya Eyang.

“Nggak Eyang, ada orang yang menyerang kami berdua dan tiba-tiba kami sudah ada di sebuah bangunan tanpa pintu bersama dengan makhluk yang sekarang berada di tubuh Arum,” jawab Guntur.

“Kamu tahu makhluk yang ada di tubuh Arum?” tanya Eyang lagi.

“Genderuwo, Eyang.”

“Kamu tahu yang dibenci genderuwo?”

“Bambu kuning dan daun kelor.”

“TUNGGU APA LAGI? BAWA KE SINI!” ucap Eyang dengan penuh emosi dan disusul dengan suara pintu rumah yang tertutup bersama dengan kepergian Guntur.

Setelahnya Eyang masuk ke kamar tempatku berbaring dengan membawa segelas jamu yang baru saja ia ramu untukku.

“Ini, diminum! Kenapa kamu sampai senekat ini, Nduk?” tanya Eyang dengan wajah yang memelas.

“Maaf, Eyang, Arum yang salah,“ ucapku sambil meminum ramuan dengan rasa yang sangat pahit itu.

Minuman itu sangat pahit, tetapi Eyang memaksaku untuk menghabiskannya dan melarangku untuk memuntahkannya. Aku hampir tidak mampu menahannya, tetapi aku melihat hal yang aneh dari Eyang. Salah satu tangannya menggenggam sebuah keris.

Sepertinya pahit itu tidak hanya dapat dirasakan olehku. Makhluk di dalam tubuhku seperti merasakan berkali-kali lipat dari yang kurasakan. Genderuwo di dalam tubuhku memberontak, saat ini aku seperti merasakan dua kesadaran hadir secara bersamaan di dalam tubuhku.

Mengerti dengan tujuan Eyang, aku memaksakan diriku menghabiskan ramuan tersebut. Saat aku menelan ramuan terakhir, makhluk itu sepenuhnya terpisah dari tubuhku. Saat itu juga Eyang melemparkan keris di tangannya dan mendarat tepat di dahi makhluk itu hingga perlahan tubuhnya terbakar oleh kekuatan dari keris pusaka yang dilemparkan oleh Eyang.

Aku sempat terbengong-bengong melihat kejadian tersebut, tetapi Eyang hanya menepuk punggungku sekilas dan keluar dari kamar lantas kembali lagi membawa segelas air putih untukku.

“Eyang, kalau gitu buat apa nyuruh Guntur nyari bambu kuning sama daun kelor?” tanyaku heran.

“Khekhekhe … Biarin! Buat pelajaran, gara-gara dia, cucu tersayang Eyang jadi begini,” jawab Eyang sembari tergelak. “Lagi pula kalau Guntur tidak mendapat hukuman, sepertinya Guntur juga tidak bisa memaafkan dirinya sendiri karena sudah membiarkanmu jadi seperti ini,” tambah Eyang.

Benar juga, aku tidak kepikiran sampai ke sana. Memang semenjak di UKS tadi wajah Guntur terlihat penuh penyesalan. Namun, tidak kusangka dibalik sifat yang seenaknya itu, Eyang ternyata punya sisi yang sangat bijak.

“Eyang jangan benci Guntur, ya … Dia sudah berusaha yang terbaik,” pintaku.

Eyang mengambil gelas dari tanganku yang sudah kosong dan bersiap meninggalkan kamar.

“Nggak mungkin, Arum. Nggak mungkin Eyang benci sama satu-satunya orang yang paling pantas mendampingi cucu Eyang.“

Mendengar ucapan itu, sontak wajahku memerah. Aku merasa malu sekaligus senang, seolah semua rasa khawatir atas kejadian tadi sirna oleh restu Eyang.

***

Dengan perawatan dari Eyang, aku berhasil pulih walau harus istirahat selama beberapa hari. Sesekali ibu datang menjengukku dan membawakan masakan buatannya untuk kami berdua. Namun, Guntur tidak terlihat sama sekali semenjak kali terakhir ia memastikanku sudah pulih.

Kabar buruknya, besok adalah malam satu Suro yang juga bertepatan dengan acara prom night yang diadakan oleh sekolah. Rasa khawatir akan apa yang terjadi besok membuatku tidak tenang. Hingga tepat setelah matahari terbenam, aku memutuskan untuk memeriksa ke sekolah sekali lagi.

Tepat saat aku mencapai depan pintu aku tertahan oleh seseorang pria yang kembali dengan badan dan bajunya yang sudah lusuh. Di belakangnya terlihat Eyang yang menemaninya.

Itu Guntur, penampilan mereka menunjukkan seolah mereka baru saja selesai melakukan sesuatu.

“Mau kemana kamu?” tanya Guntur heran.

“Ke sekolah,” jawabku.

“Tunggu dulu, aku ikut.”

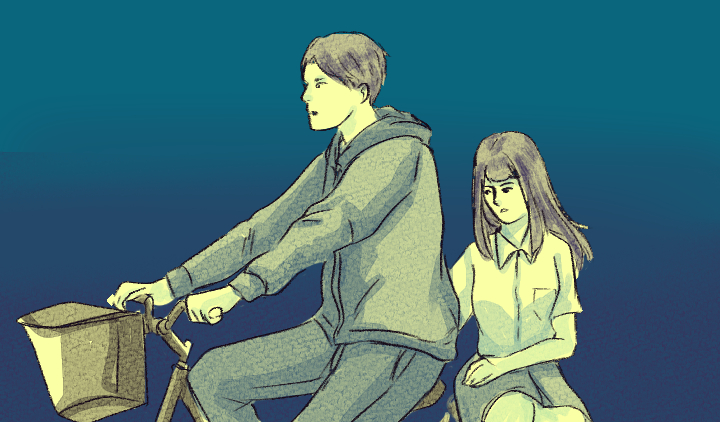

Guntur segera membersihkan dirinya dan segera menemaniku menuju sekolah menggunakan sepeda ontel milik Eyang. Eyang yang menyuruh kami menggunakannya karena beliau takut saat malam tidak ada lagi kendaraan umum yang mengantar kami pulang.

“Habis dari mana sama Eyang?” tanyaku pada Guntur yang mengayunkan pedal sepeda dengan santai di pinggir pematang sawah menuju sekolah.

Mereka berboncengan menuju sekolah | ilustrasi: Hipwee via www.hipwee.com

“Jalan-jalan,” jawabnya santai.

“Bohong ….”

“Lah emang jalan kaki kok, nggak naik sepeda.”

Mendengar jawaban Guntur yang asal-asalan aku segera mencubit pinggangnya yang tepat berada di depanku layaknya sebuah sasaran yang memang disiapkan untuk kucubit.

“Aduh! Iseng banget sih,” ucap Guntur.

“Kamu duluan yang jawabnya iseng,” balasku.

Cukup lama perjalanan kami mencapai sekolah. Terlihat pagar sekolah terbuka dan sudah ada mobil-mobil pembawa panggung dan sound system bersiap menurunkan semua keperluan untuk pensi. Sebisa mungkin, kami menghindar dari pandangan panitia. Dengan kunci ruangan yang kami pinjam dari Pak Darno, aku dan Guntur mengecek kembali ruangan-ruangan yang menurut kami mencurigakan.

Lorong lantai tiga terasa sangat sepi di malam hari. Aku dan Guntur memperhatikan satu per satu makhluk penunggu yang berada di setiap sudut sekolah yang muncul dari berbagai wujud. Sebenarnya mereka begitu tenang bila tidak ada yang mengusik. Namun, tetap saja bila sesuatu menyinggung, mereka bisa menjadi sangat berbahaya.

Kami terhenti di depan ruang guru. Di sana aku melihat seorang nenek persis dengan yang dulu memberiku petunjuk saat Pak Darno diculik. Ia berdiri tepat di sebelah lemari arsip.

“Guntur, gimana kalau kita cek ke sana?” ucapku yang merasakan seolah nenek itu ingin memberi petunjuk.

“Ruang guru?”

Aku mengangguk. Dengan kunci Pak Darno, kami memasuki ruangan dengan hati-hati dan mengecek lemari arsip itu. Tidak terlalu lama kami mengecek berkas di sana tiba-tiba ada angin yang bertiup kencang dan menjatuhkan sebuah berkas ke lantai. Dengan sigap, Guntur meraihnya. Setelah membacanya beberapa saat, ekspresi Guntur berubah cemas.

“Rum, lihat ini,” pintanya, sembari mengulurkan berkas itu kepadaku. Di sana, kulihat sebuah nama yang familier.

“Fadil Darmono. Ini berkas lamaran kerja Pak Fadil?” tanyaku.

Guntur mengangguk. “Coba lihat fotonya. Kayaknya beda.”

Benar kata Guntur. Foto pada berkas lamaran itu tidak sama dengan Pak Fadil yang selama ini mengajar kami di sekolah. Pak Fadil termasuk guru angkatan tua yang sudah sangat lama mengajar di sekolah ini. Dan berkas ini juga terlihat sudah lusuh dan sepertinya sudah lama sekali berada di sini. Mungkin karena inilah guru-guru sekarang, yang didominasi oleh guru-guru muda, tidak ada yang sadar bahwa ternyata wajah di foto ini berbeda dengan wajah Pak Fadil yang mengajar di sekolah ini.

“Berarti Pak Fadil yang sekarang mengajar adalah orang lain yang menggunakan nama ini?”

Tepat setelah aku mengambil kesimpulan seperti itu, ada angin yang berhembus dan sosok nenek yang berada di tempat ini segera menghilang.

“Besok pagi kita beri tahu ke semua guru. Semoga saja mereka bisa bertindak dan menggagalkan acara ini,” ucap Guntur.

Aku setuju dan menyimpan berkas ini.

“Kalian menemukan sesuatu?” tanya Pak Darno yang sedang berjaga di dekat gerbang sekolah.

Aku mengangguk dan menunjukan berkas itu kepada Pak Darno. Dengan segera Pak Darno sadar maksud kami. Pak Darno juga berjanji akan membantu mengawasi Pak Fadil.

“Nanti bilang saja kita nemu berkas ini di limbah kertas, jadi Pak Darno tidak usah takut,” ucap Guntur.

“Siap, Mas Guntur. Hati-hati, jangan memaksakan diri,” ucap Pak Darno tepat setelah kami menaiki sepeda ontel dan kembali ke rumah kami.

***

Hari ini adalah hari yang ditunggu oleh semua siswa, tetapi tidak dengan aku dan Guntur. Kami sengaja datang lebih pagi ke sekolah dengan niat memberitahukan ke seluruh guru mengenai fakta tentang Pak Fadil. Sayangnya, tidak ada satu pun guru yang terlihat di sekolah.

Di tengah kebingungan ini, tiba-tiba Pak Darno menghampiri kami dengan terburu-buru. “Mas Guntur, Mbak Arum … guru-guru pada telepon saya, katanya mereka izin sakit.”

“Pak Rosyid gimana, Pak?” tanya Guntur.

“Nah, itu yang mau saya sampaikan. Pak Rosyid juga mendapat gangguan seperti guru lain. Beliau bilang akan mencoba mengatasi dulu sebelum menyusul ke sekolah. “

Guntur terlihat menghela napas berat. Sepertinya kami salah perhitungan.

Terlihat dari jauh ada seorang guru yang menyaksikan persiapan dari ujung lorong sekolah. Guntur yang cukup emosi segera pergi menghampirinya. Aku dan Pak Darno segera menyusulnya.

“Siapa kamu sebenarnya!” tanya Guntur yang sudah mulai berani frontal pada Pak Fadil.

“Hahaha … jadi, genderuwo itu juga gagal menghabisi kalian?” ucap Pak Fadil dengan raut muka yang berbeda dari biasanya. Agaknya, orang ini sudah tidak repot-repot menutupi penyamarannya untuk menyembunyikan identitasnya.

“Brengsek!” Guntur yang emosi segera mencoba memukul Pak Fadil, tetapi tangannya tertahan oleh salah seorang panitia pensi yang ternyata berada di belakang ruangan Pak Fadil.

“Berarti benar, semua panitia juga sudah terpengaruh?” gumamku lirih.

“Sudah. Percuma, tidak ada yang bisa kalian lakukan! Malam ini seluruh siswa akan jadi tumbal untuk ilmuku!” balas Pak Fadil. “Dengan tumbal sebanyak ini aku bisa memperpanjang umurku hingga beberapa ratus tahun lagi.”

“Dukun biadab!” Guntur menggenggam sebuah benda di tangannya dengan erat seolah ingin melakukan sesuatu. Namun, suara bel berbunyi dan gerbang pensi mulai dibuka. Dalam sekejap sekolah sudah dipenuhi oleh murid-murid dan suara musik pembuka pun dimulai.

“Nikmati saat-saat terakhir dengan teman-temanmu,” ucap Pak Fadhil yang berpaling meninggalkan kami dengan panitia pensi yang berbaris melindunginya.

Sebelum aku memutuskan untuk melakukan sesuatu, Rindi datang mendekatiku. “Rum, mampir ke bazaar, yuk?”

“Eh, sori, Rin. Aku di sini aja.”

“Wah, ada Guntur, ya? Sori-sori, aku nggak sadar. Ya sudah, have fun, ya!” pamit Rindi yang terlihat menikmati kemeriahan acara ini tanpa tahu apa yang akan terjadi nanti.

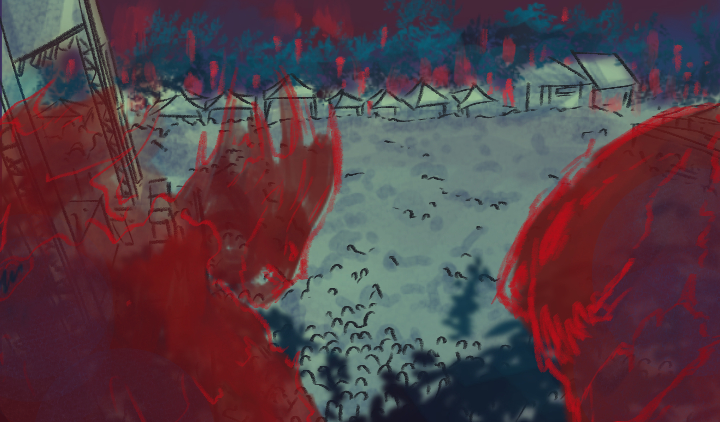

Aku dan Guntur yang tidak tahu harus berbuat apa, hanya bisa menunggu menyaksikan apa yang terjadi nanti. Dari lantai tiga kami menunggu hingga matahari mulai terbenam dan memerahkan langit di sekitar sekolah.

Saat ini penonton pentas seni bukan hanya dari kalangan murid sekolah. Satu per satu makhluk halus berdatangan ke tempat ini.

Mereka tidak melihatnya…

Mereka tidak melihat sekumpulan ular besar bermata merah yang melilit tiang panggung yang bisa kapan saja memakan siapa pun di dekatnya.

Mereka tidak melihat genderuwo bertubuh besar di sekitar pohon-pohon sekolah yang bisa mencabik-cabik tubuh siapa pun yang telah ditetapkan sebagai tumbal.

Mereka tidak melihat puluhan pocong yang tersebar diantara mereka dan bisa kapan saja merasuki mereka saat dukun itu menyelesaikan ritualnya.

Mereka tidak melihat kengerian apa yang akan terjadi di malam satu Suro ini.

-Bersambung-

Baca bab selanjutnya: Penghuni Sisi Lain Sekolah #8 – Ratusan dari Mereka

![]()